Das Potenzial zu einem neuen Standardwerk

Im Verlag Park Books ist ein 208-seitiges Werk zur Zürcher Backsteinarchitektur erschienen. Es zeigt auf, dass zirka eintausend im ausgehenden 19. Jahrhundert entstandene, backsteinsichtige Bauten bis heute das Zürcher Stadtbild prägen. Darüber hinaus wird eine grundsätzliche Einführung in den Backsteinbau und die Herstellung der Ziegel gegeben.

Die beiden Autoren Wilko Potgeter und Stefan M. Holzer, zwei Wissenschafter der ETH Zürich, stellen eine Begriffsdefinition voran: Auch für das Verständnis dieses Artikels sei festgestellt, dass Backsteine und Ziegel als Oberbegriff verwendet im Mauerwerksbau dasselbe meint. Das Wort an sich gibt keinen Aufschluss zur Steinfärbung, zu deren Dimension oder ob diese gelocht sein könnten.

Als lokale Initiation dieser Bauform machen die beiden Autoren die zwischen 1884-86 erfolgte Errichtung des Chemiegebäudes des Zürcher Polytechnikums (heute ETH Zürich) aus, welches damals bewusst als innovativer Ziegelbau mit Sichtmauerwerk realisiert wurde. Zürich als damals schon größte Stadt der Schweiz expandierte bereits zu dieser Zeit sehr stark – insbesondere der Bedarf an bürgerlichem Geschosswohnungsraum war enorm. Fortlaufend wurden daher neue Quartiere erschlossen und darauf eine überwiegend fünfgeschossige Blockrandbebauung errichtet. Genauso wie heute waren Geldgeber im Spiel, die ihre teilweise noch nicht verkauften Investments schon in der Bauphase möglichst attraktiv präsentieren wollten. So wurde grundsätzlich mit dem Bau der Eckhäuser als „Aushängeschilder“ der Parzellen begonnen. Diese wiesen entsprechend aufwändigere Fassaden auf, als die sich daran anschließenden Folgebauten in der Straßenflucht.

Die Vorgeschichte

Potgeter und Holzer leiten das Buch mit dem Kapitel „Vorgeschichte“ zu den historischen Anfängen des Bauens mit Ziegeln ein. Es teilt sich auf in zwei Schwerpunktthemen: Einmal in das aktive Bauen mit Ziegeln, das sie mit den Römern beginnen lassen und über das Mittelalter hinweg bis zur beginnenden Industrialisierung betrachten. Der zweite Themenbereich behandelt die Ziegelherstellung und beschreibt den Weg vom handgestrichenen, zunächst luftgetrockneten, dann gebrannten – oder gebackenen – „Back“-stein hin zum industriellen Produkt. Ungemein lehrreich sind die Ausführungen über die Entwicklung und Funktion eines klassischen Ringofens für den Ziegelbrand sowie die Hinweise auf farbliche Effekte, die die klassische Stapelweise der Steine im Ofen für gewöhnlich mit sich bringt.

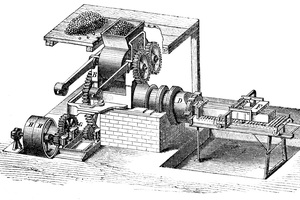

Neben dem Brennen wird auch ausführlich auf das Einsetzen des industriellen Pressens und Schneidens eingegangen. Dies nahm seinen Anfang mit dem „Universalthonschneider“ von Carl Schlickeneysen, ging über eine liegende Presse der Firma Hertel & Co. und fand seine erste Vollendung in der Walzenpresse der Gebrüder Sachsenberg.

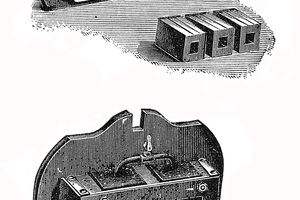

Für das weitere Buchverständnis essentiell, sind in dem Kapitel schließlich die Erläuterungen zum Mundstück beim Strangpressverfahren sowie das Abschneiden des so geformten, noch weichen Tonrohlings mittels eines Drahts. Hier erlauben Abnutzungen und wiederkehrende Ungenauigkeiten an der Maschine, die jedoch in den Stein eingebrannt und letztlich auch verbaut wurden, seine zerstörungsfreie Zu- und Einordnung noch am Objekt.

Baudokumentation mittels Photogrammetrie

Im Rahmen eines Forschungsprojektes am Institut für Denkmalpflege und Bauforschung, dem Stefan M. Holzer vorsteht, besichtigte das Team um Wilko Potgeter im Rahmen seiner Dissertation zur Bautechnik backsteinsichtiger Fassaden rund dreiviertel der besagten eintausend Sichtmauerwerksbauten. Darüber hinaus erstellte das Institut Fassadenausschnitte von rund hundert Gebäuden in photogrammetrischer Weise – d.h. als verformungsgerechte und exakte Wandaufmasse.

Frühe Anfänge des

Zürcher Backsteinbaus

Zürich wurde in der Geschichte des Backsteinbaus bislang kaum beachtet. Dies ist insofern ein Missstand, da insbesondere der Zweite Weltkrieg die Stadt nicht betraf, weshalb dort das backsteinsichtige Innenstadtbild weitgehend intakt blieb. Aktuell kann Zürich als eines der wenigen Beispiele angesprochen werden für eine Großstadtarchitektur, wie sie für den deutschen Sprachraum typisch war.

Grundsätzlich wirkten sich die reichen Tonvorkommen in und um die Stadt an der Limmat günstig für die Ziegelindustrie aus, die sich freilich zunächst auf die Produktion von Dachziegeln beschränkte. Ein Mauerwandbau aus Backsteinen war in Zürich hingegen unüblich. Das älteste, heute noch erhaltene Gebäude in Ziegelsichtmauerwerk stammt aus dem Jahr 1864.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm in den großen Industriestaaten wie Deutschland, Frankreich und England der Anteil an Ziegelbauten immer mehr zu. Das wurde natürlich auch in der Schweiz zur Kenntnis genommen und führte letztlich zu der bereits erwähnten Konzeption des universitären Chemiegebäudes als Sichtziegelbau. Bei über 80 % der in Sichtziegelmauerwerk realisierten Bauten handelt es sich um Wohnbauten, 10 % sind öffentliche Bauten und nur ein einstelliger Prozentanteil entfällt auf gewerbliche Bauten. Der Ziegel-Bauboom endete mit dem Ersten Weltkrieg infolge der erheblichen wirtschaftlichen Einbrüche, die dieser auch für die Schweiz mit sich brachte. Danach erholte sich die Ziegelnachfrage kurzzeitig, wurde aber alsbald vom wechselnden Zeitgeschmack der beginnenden Moderne verdrängt.

Bauarten und

Bauprodukte

Etwa zwei Drittel des Buches betrachtet die Konstruktionsformen und untersucht die vorgefundenen Bauprodukte. So wird festgestellt, dass die wenigsten Bauten – dazu zählen vor allem die allerfrühesten Gebäude – massive Vollsteinbauten waren. Schon früh entwickelte sich hingegen ein Wandsystem, welches das Mauerwerk in eine innere Tragschale aus schlichten Vollsteinen und eine sichtbare Außenschale aus hochwertigen Verblendsteinen separierte. Diese beiden Schichten waren miteinander verzahnt, wurden also nicht wie heute üblich durch eine dämmende Luftschicht getrennt. Entwickelt haben sich drei Bauprinzipien, die vornehmlich aus Kostengründen einander mehr oder weniger ablösten:

Vollformatige Hochlochziegel

Wie der Name sagt, handelt es sich bei den Steinen um Vollformate, die zudem – wie heute auch noch gebräuchlich – in der Vertikalen Langlöcher aufweisen. Damit war für ihre Herstellung weniger von den hochwertigeren Tonarten erforderlich, sie waren zudem leichter und damit kostengünstiger zu transportieren. Der Umstand, dass sie zudem eine bessere Wärmedämmung als die Vollsteine aufwiesen, spielte damals hingegen sicherlich keine Rolle. Neben den Vollsteinen wurden auch Halbsteine und weitere Zwischenformate angeboten, da ihr Aufspalten infolge der Langlöcher keine Option war.

Das Vollsteinformat basierte zunächst auf dem preußischen Erlass von 1872, das ein Maß von 250 x 12 x 65 mm festlegte, welches aber 1883 durch den Schweizer Ingenieur- und Architektenverein (SIA) auf 250 x 12 x 60 mm korrigiert wurde. Diese Festlegung wurde im Rahmen des Gründungsaktes des SIA als dessen erste Regelung überhaupt verabschiedet. Das Schweizer Maßsystem konnte sich aber gerade bei den ziegelsichtigen Verblendfassaden kaum durchsetzen, da dafür vorzugsweise der „Frankfurter Verblendstein“ verarbeitet wurde. Infolge seiner großindustriellen Pressen und seiner permanent brennenden Öfen waren diese Steine von großer Präzision und einer sehr hohen Farbkohärenz gekennzeichnet. Dieser Verblendstein wurde entweder direkt von dem Frankfurter Hersteller Philipp Holzmann (Vorläufer des bekannten Baukonzerns) bezogen – oder er war diesem nachempfunden. Und natürlich lag dem Stein das preußische Maß zugrunde. Erfahrene Handwerker wussten allerdings darum, wie man den halben Zentimeter Höhenunterschied im Rahmen der Bautoleranzen innerhalb der Lagerfugen elegant ausgleichen konnte.

Langlochverblender

Auch diese Art von Steinen wurde im Strangpressverfahren hergestellt, jedoch verlief deren Lochung in der Horizontalen. Die Drähte trennten folglich den weichen Tonstrang an den senkrechten Stirnseiten. Vorteilhaft war hierbei, dass das Sichtmauerwerk nur in der halben Wandstärke der Hochlochziegel ausgeführt werden musste, dass aber die Eckausbildung Sondersteine erforderte, die natürlich in vielfachen Formen angeboten wurden. Der reguläre Langlochstein maß an seiner Stirnseite 12 x 12 cm, für eine Verzahnung mit dem Tragmauerwerk gab es ihn aber auch in doppelter Wandstärke.

Plättchen

In der letzten Phase des Zürcher Backstein-Booms kamen Plättchen auf, die in der Regel 15 mm dick waren und einen Binderverband imitierten. In der Regel wurden sie ebenfalls von den gängigen Steinherstellern produziert, waren aber in der Szene verpönt und wurden daher in den Katalogen in der Regel nicht ausgewiesen. Hier weisen die Autoren auf die Parallelen zu den heutigen Fassadenriemchen hin. Auch diese werden von den üblichen Steinherstellern produziert, in deren Portfolio aber nicht kommuniziert und exklusiv über Baumärkte dem Endkunden angeboten.

Die damaligen Plättchen waren etwas stärker als die heutigen fliesenartigen Riemchen. Sie wurden ebenfalls im Strangpressverfahren als Zwillinge mit einem schmalen Verbindungssteg extrudiert, dann geteilt und schließlich gebrannt.

Die Plättchen wurden ohne Tiefenverbund aufgebracht. Das tragende Mauerwerk wurde ebenmäßig errichtet und seine Außenseite mit einer Mörtelschicht überzogen. In den noch weichen Mörtel drückte man nun die Plättchen, die gewollte zurückgesetzte Schattenfuge ergab sich so von alleine. Tatsächlich trifft man heutzutage verstärkt bei Plättchenfassaden auf Bauschäden. Denn gerade oberhalb von Sockelzonen sprengen anhaltende Feuchtigkeit und Frost diese oft ab.

Historische Postkartenserie

Optischer Blickfang des gesamten Buches sind zehn Bildstrecken mit historischen Postkarten des Zürcher Fotografen Friedrich Ruef-Hirt. Gezeigt werden 30 seiner Aufnahmen, die nach Einschätzung von Saro Pepe Fischer, Projektleiter beim baugeschichtlichen Archiv der Stadt Zürich, zwischen 1904 und 1910 entstanden sein müssen. Geschaffen wurden sie als Postkartenvorlagen, die wiederum über lokale Papeterien vertrieben wurden. Bemerkenswerterweise konzentrierte sich Ruef-Hirt allein auf die Dokumentation der Neubaugebiete, denn Fotos von klassischen Sehenswürdigkeiten der Stadt fehlen völlig in seinem Gesamtwerk. Von großem dokumentarischen Vorteil ist, dass Ruef-Hirt selbst alle Aufnahmen mit Straßennamen von Hand beschriftet hat. Sein Nachlass umfasst rund 1.000 Postkarten und wurde von seinen Nachkommen dem baugeschichtlichen Archiv überlassen.

Grundkurs Ziegelbau

Das im Format DIN-A-5 gehaltene Hard-Cover-Buch ist auch für Laien leicht verständlich geschrieben und baut seinen Inhalt sehr schlüssig und gut nachvollziehbar auf. Gerade mit seiner allgemeinen Einführung zur Geschichte des Backsteinbaus sowie der umfassenden Erläuterung von Entwicklung und Funktion der Ziegelproduktion besitzt das Buch die Qualität einer Vorlesung im Fach Baukonstruktion. Der Text wird aufgelockert durch die einordnende Bewertung von zeitgenössischen Werbeanzeigen und historischen Zitaten aus Zeitungsartikeln. Diese haben die Autoren mit ihren Erkenntnissen vor Ort oder mit weiteren Schriftquellen verglichen.

Das Buch entlarvt die Aussage, dass es keinen Ziegelbau in der Schweiz gäbe, als eine Mär. Vielmehr wirft es indirekt die Frage auf, ob Zürich für seine Ziegelbauten nicht einen Welterbestatus beanspruchen könnte und sollte nicht nur angehenden Architekten zur dringenden Lektüre empfohlen sein.

Robert Mehl

Der Sichtbackstein-Boom

zwischen 1883 und 1914