Die Spur der Ziegelsteine – Zu Besuch im Wiener Ziegel- und Baukeramikmuseum

Auf die Spur der Ziegelsteine gelangt man in der Penzinger Straße 59 im gleichnamigen Bezirk der österreichischen Hauptstadt Wien. Dort in einem ehemaligen Amtshaus ist das Bezirksmuseum Penzing und darin das Wiener Ziegel- und Baukeramikmuseum untergebracht. Von außen deutet wenig darauf hin, dass sich hinter der Tür eine der umfangreichsten Ziegelsammlungen in Mitteleuropa befindet. ZI-Chefredakteur Victor Kapr hat das Museum im Juli 2024 besucht und Museumsdirektor Dr. Gerhard Zsutty für eine Führung durch die Ausstellung und die Geschichte der Ziegel und Ziegelei in Österreich und dem Gebiet der ehemaligen habsburgischen Monarchie getroffen. Dabei kam auch die Tätigkeit der Spurenlese und Zeichendeutung der Ziegel ausführlich zur Sprache. Weiterhin gab es Spannendes und Anekdotisches aus der Geschichte von Wienerberger und einen kenntnisreichen Überblick zur Ziegelei- und Technikgeschichte, als blätterte man im Willi Benders „Vom Ziegelgott zum Industrieelektroniker“. Lesen Sie im Folgenden, warum ein Besuch im Wiener Ziegelmuseum und ein Gespräch mit dessen Direktor sich für Freunde des Ziegels und der Ziegelei unbedingt lohnen. Für den Hinweis auf das Museum dankt die ZI-Redaktion Manfred Zeilinger.

Ort der Spurensammlung und -sicherung – zum Wiener Ziegelmuseum

Geschichte des Wiener Ziegelmuseums

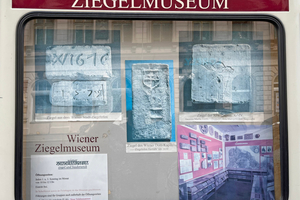

Dass es überhaupt ein Museum für Ziegel in Wien gibt, verdankt sich Anton Schirmböck (1898-1982), der auch als Begründer der Ziegelforschung in Österreich angesehen wird. Zu diesem Thema kam der Volksschullehrer durch sein Hobby, die Archäologie. Bei Ausgrabungen stieß er immer wieder auf Ziegel, die er zu sammeln begann. Die Ergebnisse seiner Sammlungs- und Forschungstätigkeit wurden 1973 auf der Ausstellung „Die Entwicklungswege der Mauerziegel“ gezeigt. Die positive Resonanz in der Fachwelt führte dazu, dass 1978 als Außenstelle des Penzinger Bezirksmuseums (»Bild 1) das Wiener Ziegelmuseum gegründet wurde. Die Sammlung von Schirmböck kam dort als Schenkung unter. Im Jahr 1986 wurde das Ziegel- und Baukeramikmuseum ein eigenständiges Museum. Der derzeitige Direktor Gerhard Zsutty arbeitet seit über 40 Jahren ehrenamtlich im Ziegelmuseum und hat den größten Teil der Sammlung zusammengetragen und bearbeitet.

Aufgaben des Ziegelmuseums

Das Museum verfolgt mehrere Aufgaben. Eine besteht darin, alle Ziegelöfen, die es in Österreich und auf dem gesamten Gebiet der habsburgischen Monarchie gegeben hat, zu dokumentieren und deren Erzeugnisse zu sammeln (»Bild 2). In die Bearbeitung sind auch die westlichen Nachbarländer Schweiz, Frankreich und Deutschland eingeschlossen. Diese Sammlung umfasste zum Zeitpunkt des Besuches genau 13.963 Ziegelsteine. Jede Woche kommen neue Stücke dazu, erklärt Dr. Zsutty. In der Tat. Kurz vor Veröffentlichung acht Monate später lag die Zahl bei fast 14.100. Die Ausstellungsräume seien schon seit Längerem nicht mehr groß genug für die wachsende Sammlung, die als eine der umfangreichsten ihrer Art gilt. Viele Stücke müssten zwangsläufig im Depot verborgen liegen. Neben Ziegelsteinen umfasst die Sammlung auch Dachziegel, Chamottematerial, Ofenkacheln und Mosaikplatten. Eine zweite wichtige Aufgabe liegt in der Deutung und Zuordnung der verschiedenen Zeichen auf den Ziegeln. Denn diese sind häufig die einzigen nachverfolgbaren Spuren, die gerade kleine, nur wenige Jahre oder Jahrzehnte operierende Ziegeleien hinterlassen haben. Sie geben Hinweise auf den Ort der Herstellung, auf das Verbreitungsgebiet und auf die Zeit der Errichtung eines Ziegelbauwerkes. Neben dieser Funktion als Spur sind sie auch selbst Zeugnisse der Industrie- und Kulturgeschichte.

Die Ausstellung zeigt die Geschichte der Ziegelherstellung mit Fokus auf Österreich und den dortigen Ziegelöfen, wobei die Geschichte des wichtigsten Herstellers Wienerberger einen Schwerpunkt bildet, die Technik- und Verfahrensgeschichte der Ziegelei einen zwiten und die Produkte selbst, die Ziegel und ihre Zeichen einen dritten. (»Bild 3)

Geschichte der Ziegelei in Österreich

Wie überall in Europa kamen Ziegel und die Kunst der Ziegelei mit den römischen Soldaten auf das Gebiet des heutigen Österreichs. Ziegel wurden sowohl von der Armee als auch Privatleuten, häufig in der Zieglerei ausgebildeten Veteranen, hergestellt und verwendet. Die römische Präsenz dauerte von ca. 50 vor bis 450 nach Christus. Die nachkommenden germanischen und slawischen Völker kannten keinen Ziegelbau und die Ziegelkultur in den österreichischen Landen kam zum Erliegen. Auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands, besonders am Rhein, setzten frühe Klöster Ziegelherstellung und Ziegelbau nach Abzug der Römer in kleinem Maßstab fort und erhielten so eine kontinuierliche Ziegelkultur. Beispielsweise ist bezeugt, dass Karl der Große seine Pfalzen mit Dachziegeln decken ließ, um die Brandgefahr zu verringern. In Österreich verbreiteten sich Ziegelei- und Ziegelbautechniken erst wieder im 11. und 12. Jahrhundert im Zuge der bayerischen Kolonisation und damit einhergehenden Klostergründungen.

Das Ziegelbrennen in Österreich war während des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit ein Vorrecht von Klerus, Adel und großen Städten. Nur in herrschaftlichen Öfen durfte gegen Entgelt gebrannt werden. Dem Volk war nur das Lufttrocknen von Ziegeln erlaubt. Die private, kommerzielle Ziegelherstellung wurde erst unter Kaiserin Maria Theresia ab 1775 erlaubt, um dem steigenden Bedarf an Baumaterial gerecht zu werden.

Auf der Spur der Ziegelsteine

Zur Geschichte der Ziegelzeichen

Ziegelzeichen wurden seit dem 15. Jahrhundert in Österreich eingesetzt. Ziel dieser Praxis, die häufig von der Obrigkeit vorgegeben wurde, war, Hersteller identifizieren zu können. Denn die Qualität der Ziegel war lange Zeit eher schlecht und ließ im Gewährleistungsfall die Frage der Herkunft der Ziegel aufkommen. Oft sollte auch das Herstellungsjahr auf den Ziegeln verzeichnet werden, doch aus Kostengründen taten dies nur wenige Hersteller. Eine solche Kennzeichnungsvorschrift erließ bspw. Kaiser Karl VI. im Jahr 1715. Neben der Vorgabe von Produktabmessungen wie Länge und Breite des Ziegels wurde jede Ziegelei verpflichtet, ein erkennbares Zeichen zu führen. Doch wurde die Kennzeichnung nicht konsequent eingefordert, Karls Tochter Maria Theresia schrieb sie bspw. 1773 nicht vor. Eine allgemeine Kennzeichnungspflicht wurde erst zu Beginn des 19 Jahrhunderts streng vorgeschrieben und weitgehend eingehalten.

Ziegelzeichen dürfen nicht mit Ziegelstempeln verwechselt werden, betont Dr. Zsutty. Das Eindrücken eines Zeichens in den rohen Ziegel mittels eines Stempels wurde seit der Antike praktiziert. Häufig wurde nur ein Teil der Ziegel so markiert. In Österreich dagegen wurden die Ziegel durch Zeichennegative, die in den Modeln eingeschnitzt oder genagelt waren, durchgehend gekennzeichnet.

Die Zeichen auf den Ziegeln sind Spuren zu ihren Ursprüngen, den Ziegeleien. „So hatte jeder Ziegler sein Zeichen. Wenn man hier in der Ausstellung herumgeht und Lust und Zeit hat, kann man sehen, was es in verschiedenen Bezirken von Wien an Ziegeleien gegeben hat“, erläutert Dr. Gerhard Zsutty.

Zeichen für Qualität, Qualitätsmanagement und Abrechnung

Neben Hinweisen auf die Herkunft und das Herstellungsjahr finden sich auch andere Informationen. So wurden beispielsweise besondere Privilegien wie der Status eines kaiserlichen Hoflieferanten auf Ziegeln verzeichnet. Das war ein hervorragender Ausweis guter Qualität und damit verkaufsfördernd. (»Bild 4).

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass viele Ziegelhersteller versuchten, entweder ein ähnliches Privileg zu erwerben oder ihren Steinen ein zumindest privilegiert wirkendes Aussehen zu verleihen. So finden sich viele Ziegel, bei deren Gestaltung der kaiserliche Doppeladler Pate gestanden hat: mit Abbildungen von anderen Adlern und Vögeln, sogar Hühnern, und auch nur Flügel.

Geometrische Zeichen bspw. wurden verwendet, um die Leistung verschiedener Arbeitsgruppen von Ziegelschlägern zu unterscheiden. Denn sie wurden im Akkord nach der Anzahl der einwandfreien Ziegel bezahlt. Um Streit über die Abrechnung zu vermeiden, nutzte jede Arbeitsgruppe Modeln mit einem bestimmten Zusatzzeichen aus Punkten oder Strichen, das ihr zugeordnet war. In größeren Ziegeleien hat man römische Ziffern verwendet. Auch wurden Ziegel zu Abrechnungszwecken mit Zählzeichen versehen, auf manchen stehen sogar richtige Abrechnungen.

Die Aufgabe der Spurenlese – Ziegelzeichen verstehen und zuordnen

Der Spur der Steine anhand der Zeichen zu folgen ähnelt der Aufgabe eines Altertumsforschers. Denn wie bei einem archäologischen Fund oder einem Papyrustext geht es darum, die ursprünglich gemeinte Bedeutung zu verstehen. Das ist nicht einfach: Ziegel finden sich fast nie an ihrem Herstellungsort, die Bedeutung und selbst die Form von Zeichen kann sich im Laufe der Geschichte wandeln, von der Verwendung verschiedener Sprachen und Orthographien ganz abgesehen. Oft muss der Bedeutungszusammenhang der Zeichen in mühevoller Kleinarbeit rekonstruiert werden. Im Gang durch die Ausstellung erläutert Dr. Zsutty diese Aufgabe an mehreren Exponaten.

Dem Herzen folgen

Häufig findet sich auf Ziegeln ein Herzzeichen (»Bild 5). Die ersten Herzzeichen kamen im 17. Jahrhundert auf, im 19. Jahrhundert waren sie besonders verbreitet. Doch der Ursprung bzw. der Grund war lange Zeit unklar. „Dafür gab es die schönsten und romantischsten Erklärungen. Beispielsweise wurde angenommen, dass der Ziegelmeister verliebt war und deshalb in sein Produkt ein Herz gezeichnet habe. Oder man hat die Herzform als verschränkte Arme gedeutet. In meinen Augen sind das sehr weit herbeigezogene Erklärungen. Ich konnte das nicht glauben“, bekennt Dr. Zsutty.

Die Lösung kam durch einen Zufall. Auf einem Wappen eines Zieglers fand er die Abbildung zwei gekreuzter Biberschwanzformen. Das war ein einleuchtendes Zeichen für einen Ziegelhersteller, als Buchstaben dafür noch kaum Verwendung fanden. Nachbarn haben das Zeichen mit Anpassungen und Änderungen übernommen. Der eine habe die Griffe weggelassen, der nächste daraus eine Brezel geformt. Zur Plausibilität dieser Theorie bemerkt Zsutty: „Es hat noch niemand meiner Theorie widersprochen. Und ich habe sie schon sehr weit verbreitet.“

Herzrichtung

Das Herzzeichen dient selbst auf verschiedene Weise als Hinweis. Zunächst erlaubt ein Herzzeichen auf einem Ziegel festzustellen, ob dieser richtig oder kopfüber liegt. Das hilft dabei, die Leserichtung und Reihenfolge weiterer Zeichen, insbesondere Initialen, bei denen die Ausrichtung unklar ist, zu erkennen.

Vielfalt der Herzen

Dann kann das Herzzeichen bei der groben Lokalisierung der Steinherkunft helfen. Die Herzformen der Wiener Ziegler beispielsweise weisen charakteristische Unterschiede zu niederösterreichischen Herzzeichen auf. Innerhalb Niederösterreichs wiederum unterscheiden sich die Herzen aus dem südlichen und nördlichen Teil. Das kann eine große Hilfe darstellen, wenn sonst nichts über die Herkunft des Ziegels bekannt ist.

Spuren lesen

Wie die Spurensuche ablaufen kann, erläutert der Museumsdirektor anhand eines Ziegels aus dem Justizpalast Wien (»Bild 6). Auf dem Ziegel finden sich Abbildungen von Zirkel, Winkel und Dreieck. Da das klassische Instrumente eines Baumeister oder Architekten sind, kann gefolgert werden, dass der Ziegel aus einer einem Architekten gehörenden Ziegelei stammte.

Die Buchstaben TGY rechts der Symbole stehen sehr wahrscheinlich für die ungarischen Worte tégla für Ziegel und gyár für Fabrik. Das könnte auf Ungarn als Standort der Fabrik hinweisen. Da Ziegel selten weit transportiert wurden, suchte Zsutty die Ziegelei im ungarischen Randgebiet nahe Wien, doch ohne Erfolg. Schon recht verzweifelt habe er sich erinnert, dass Ungarisch auch in der Slowakei gesprochen wurde. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert war das slowakische Bratislava die Hauptstadt des Königreichs Ungarn. Nördlich der Stadt stieß er auf einen Ort namens Bösing (Deutsch) bzw. Basin (Ungarisch) oder Pesinok (Slowakisch). Das schien mit dem Buchstaben B links der Werkzeugsymbole als Ortsinitial vereinbar. Im Stadtarchiv fand er eine Ziegelei erwähnt, die einem Wiener Architekten Stefan Krieser gehörte. Das mit dem Buchstaben B überblendete E deutet Zsutty als Initial für das Wort erste oder elsö, Ungarisch für erste. Also bezeichnete, so die Schlussfolgerung, das Ziegelzeichen die Produkte der ersten Bösinger Ziegelfabrik des Architekten Stefan Krieser.

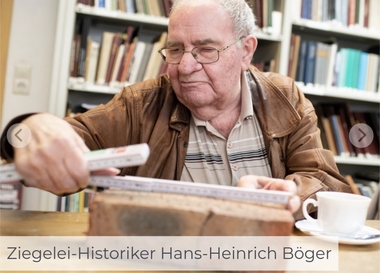

Dieses analytische Herleiten von Zusammenhängen macht für Zsutty den besonderen Reiz der Ziegelforschung aus: „Darum bin ich mit Leib und Seele bei diesem Job“. 4.000 Ziegelzeichen kann er mit absoluter Sicherheit bestimmen, bei 4.000 anderen Steinen hat er Vermutungen, die er noch nicht zweifelsfrei belegen kann.

Auf Fischfang an der Fischa

Manchmal geht die Spurensuche auch in die andere Richtung, vom Standort der Ziegelei zum gezeichneten Ziegel, wie die Geschichte hinter einem der Stars der Ausstellung (»Bild 7) zeigt. Gerhard Zsutty war auf der Suche nach Ziegelsteinen des Ortes Fischamend, an der Mündung des Flusses Fischa in die Donau. Die ursprünglich für den Stadtbau verwendeten Ziegel waren praktisch nicht mehr auffindbar, weil die Stadt als Standort von Flugzeugwerken während des Zweiten Weltkriegs Ziel starker Bomberangriffe war. Nach einigen erfolglosen Erkundungsbesuchen habe er sich schließlich gefragt, wo Leute ihren Abfall hinwerfen. Die naheliegende Antwort war, im Fluss. Dort, am Ufer der Fischa, fand er diesen Ziegel in leicht vermoostem Zustand.

Vielfalt der Zeichen und Deutungen

Viele Ziegelzeichen legen Spuren in alle möglichen Richtungen. Mehrdeutige Symbole verschließen sich einer einfachen Deutung, wie Sonne, Mond, Pentagramm oder Hakenkreuz, und verlangen ein breites kulturelles Wissen. „Eine ganz wesentliche Sache bei der Ziegelforschung ist, sich hineinzufühlen in die Sprache und das Denken der Menschen damals, das Symboldenken, denn sie haben sehr in Symbolen gedacht“, erklärt Zsutty. So berichtet er von einem Ziegel, den er nur aufgrund seines Wissens um ein Heiligenattribut zuordnen konnte. Andere Ziegel benötigen Kenntnisse und Erfahrungen mit verschiedenen Schreib- und Zeichenstilen. Wieder andere Ziegel lassen sich nur zuordnen unter Kenntnis des historischen Wandels der Rechtschreibung. Ebenso wichtig und nicht immer einfach ist es, zu erkennen, ob ein Zeichen auf dem Ziegel wirklich ein Zeichen ist und, wenn ja, in welcher Absicht es eingetragen wurde. So weisen manche Backsteine Markierungen auf, als ob jemand auf dem Rohling ein Brettspiel gespielt hätte. Andere Ziegel weisen Fußabdrücke von Tieren wie Katze oder Hund auf. In zumindest einem Fall glaubt Zsutty, dass ein Mensch diesen Abdruck absichtlich erzeugt hat. (»Bild 8)

Auf der Spur der Ziegelgeschichte

Dachziegel und andere baukeramische Produkte

Neben den gezeichneten Ziegeln beherbergt die Ausstellung einen Abschnitt zur historischen Entwicklung von Dachziegeln: von römischer Tegula über das mittelalterliche Paar von Mönch und Nonne zum Falzziegel (»Bild 9). Dazu gehören auch technische und architektonische Erläuterungen dieser Entwicklung, beispielsweise wie die Anforderungen an Regenundurchlässigkeit die Dachziegelform beeinflussten. Oder wie zur Gewichtsreduzierung Falzziegel bereits in der Renaissance entwickelt wurden, sich aber erst, als sie regelmäßig geformt aus Maschinen kamen, durchsetzen konnten. Auch anderen baukeramischen Produkten widmet sich ein Teil der Ausstellung, wie Deckenziegel, Sonder- und Formziegel.

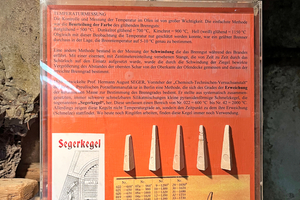

Ziegeleitechnik

Der Entwicklungsgeschichte der Ziegeleitechnik sind im Museum ebenfalls Ausstellungsbereiche gewidmet, mit Schwerpunkt auf der Entwicklung der Brenntechnik. So erfährt man bspw. wie die Einführung des Ringofens zeitgleich mit der Strangextrusion mit Mundstück aufkam. Denn nur die ununterbrochene Erzeugung von Rohlingen konnte eine Auslastung des Ringofens gewährleisten. So war eine industrielle Fertigung von Ziegeln erst mit der Kombination beider Instrumente möglich. Auch die Bezüge zwischen Technik und Gesellschaft werden dargestellt. So ging die Entwicklung der technischen Erfordernisse zur Massenherstellung von Ziegeln einher mit einem stark gestiegenen Bedarf an Wohnraum und Baustoffen. Der durch das Bevölkerungs- und Städtewachstum im Zuge der Industrialisierung ausgelöste Bauboom machte wiederum eine Normierung der Ziegel notwendig. Denn Baustellen wurden von verschiedenen Ziegeleien versorgt. Die Öfen sind als Modelle aufgebaut und zu besichtigen.

In der Ausstellung finden sich auch alte Arbeitsgeräte und Ziegelformen. Zsutty leistet hier ebenfalls Forschung, indem er sich bemüht, die in den Werkzeugen implizierten Arbeitsschritte zu rekonstruieren. (»Bild 10, 11).

Ziegelöfen in Österreich und Geschichte der Wienerberger

Die Aufgabe des Museums, Ziegelöfen und Ziegeleigeschichte Österreichs und der Habsburger Gebiete zu erfassen, wäre ohne das wichtigste österreichische Ziegelunternehmen Wienerberger nicht vollständig. Die Ausstellung zeigt, wie aus dem Wunsch von Alois Miesbach, Ziegelhersteller zu werden, und dem Wirken seines Neffen Heinrich Drasche der weltgrößte Ziegelkonzern entstanden ist. Dabei spielte bspw. eine Rolle, dass der namensgebende Wienerberg Lagerstätte von marinen Tonen mit hohem Eisengehalt war, im Unterschied zum eher kalkhaltigen Aulehm vom Donauufer. Ebenso wird deutlich, welche Rolle Miesbach und Wienerberger bei der technischen Entwicklung der Ziegelherstellung bzw. deren Verbreitung spielten, bspw. für den Hoffmannschen Ringofen. Die teils verheerenden sozialen Folgen der Ziegelindustrialisierung werden anhand des Schicksals der „Ziegelböhmen“, aus Böhmen und Mähren eingewanderter Arbeiter, gezeigt. Schließlich werden auch die Beiträge Wienerbergers zur Ziegelentwicklung thematisiert. Sehr erfolgreich war der erdbebensichere Ziegel, ein Flop dagegen der Verschiebeziegel. Dr. Zsutty ergänzt die Ausstellung um lebendige und anekdotenreiche Geschichten aus der Geschichte des weltgrößten Ziegelherstellers.

Besuch im Ziegelmuseum

Das Wiener Ziegelmuseum ist jeder Person, die sich für Ziegel als handwerkliche, industrielle und kulturelle Produkte interessiert, ausdrücklich empfohlen. Dies betrifft sowohl die Exponate der Ausstellung als auch besonders die ausführlichen Erläuterungen und ergänzenden Exkurse des Museumsdirektors. Dr. Gerhard Zsutty ist nicht nur ein Experte seines Faches, sondern auch mit großer Leidenschaft dabei. Seine Begeisterung für die Sache teilt sich auch in seiner Auskunftsfreude mit und ist durchaus ansteckend. Es ist angeraten, etwas Zeit mitzubringen.

Das Museum ist an jedem 1. und 3. Sonntag im Monat von 10-12 Uhr geöffnet, an Feiertagen sowie im Juli und August geschlossen. Für Gruppen können nach Absprache auch Führungstermine außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden. Der Eintritt ist kostenlos, der Besuch aber auf keinen Fall umsonst. Statt eines Obolus freut sich das Museum über eine historische Ziegelgabe.

Das Wiener Ziegelmuseum sucht ehrenamtliche Mitarbeiter mit Vorkenntnissen. Wer Interesse an der Erforschung der Geschichte des Ziegels hat, ist eingeladen, am weiteren Ausbau des Museums mitzuarbeiten.